News Letter

News Letter

※本ニュースはコチラにあるE-Isolation説明動画もご覧の上で読むと、内容がより深く理解できます。

(一財)免震研究推進機構 認証部会・広報部会

Vol.005(2025.05.13)

Vol.005(2025.05.13)

Vol.004(2025.02.07)

Vol.003(2024.08.23)

Vol.002(2024.03.14)

Vol.001(2025.01.01)

News Latter Vol.004 「動的性能認証」の活用と免震構造に係る特記仕様書への記載の推奨 (No.4/2025.2.7)PDF

1. 「免震動的性能認証制度」の開始

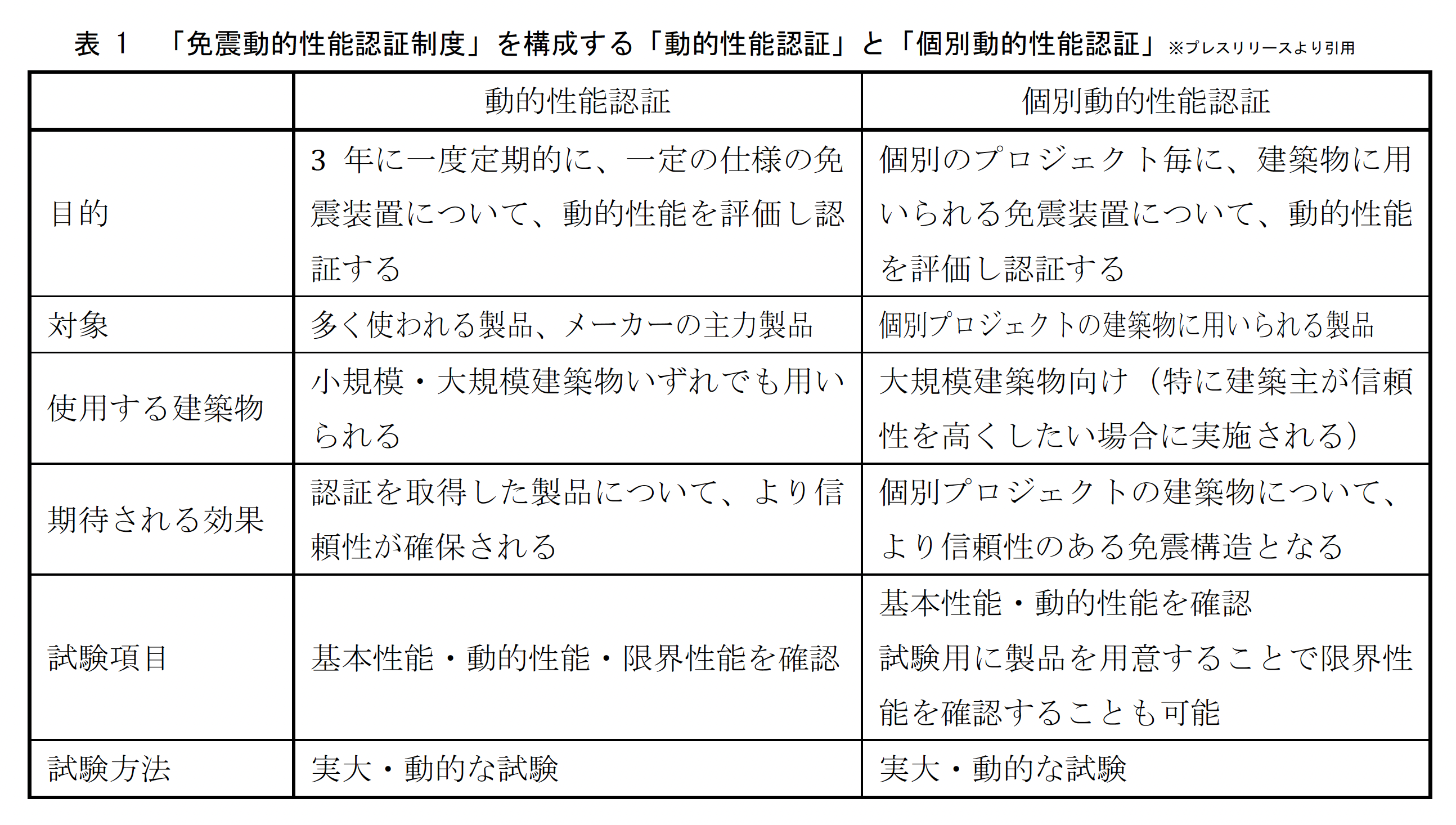

2023年3月に実大免震試験機(E-Isolation)が兵庫県三木市に完成し、実大の免震装置、制振装置の実荷重、大変位、高速度の試験が順調に行われています。2024年6月24日付けで国土交通省住宅局より【令和6年能登半島地震でも効果を発揮した免震構造! 世界トップクラスの実大免震試験機による「免震動的性能認証制度」が7月よりスタート】のプレスリリースが発表されました。「免震動的性能認証制度」の中核をなす、「動的性能認証」はE-Isolationを用いて実大の免震装置の動的試験を行い、免震装置の性能を評価する取り組みで、免震装置の動的性能を3年に1度のサイクルで定期的に認証します。この認証は第三者機関である(一財)免震研究推進機構が実施するので「これまでメーカーが実施していた性能確認試験を中立な立場で評価することができる」、「最新鋭の実大免震試験機(E-Isolation)によって、直接的で正確なデータを取得することができる」、「これによって、大臣認定を取得した免震装置の性能に対する信頼性を更に向上させることができる」などの大きな意義があります。(表 1 参照)

「動的性能認証」を取得した免震装置が広く用いられることによって、これまで以上に信頼性の高い免震建築物の普及が可能になることから、設計者の皆さまにおかれましては、特記仕様書に「動的性能認証」を取得した製品を採用することの追記をお願いいたします。

当財団では、実大免震試験機(E-Isolation)を積極的に活用することで、「動的性能認証」を取得し、信頼性を更に高めた免震装置の拡充に鋭意努めてまいりますが、「動的性能認証」の対象として予定されている

- 天然ゴム系積層ゴム支承

- 鉛プラグ入り積層ゴム支承

- 錫プラグ入り積層ゴム支承

- 高減衰ゴム系積層ゴム支承

- 弾性すべり支承

- 剛すべり支承

- 転がり支承

- 球面すべり支承

- オイルダンパー

- 粘性ダンパー(減衰こま)

- 鋼材ダンパー

- 鉛ダンパー

について、全ての免震装置メーカーの製品に「動的性能認証」を付与するまでには運用初期、過渡期、成熟期へと一定の期間が必要であると考えられます。

2. 過渡期と成熟期における免震構造に係る特記仕様書への推奨記載案

「動的性能認証」取得品が充実し、発注者や設計者が自由にこれらの製品を選定できる常態的運用期間とその状態に至るまでの過渡期において、以下に示す2事例を参考に、免震構造特記仕様書中に「動的性能認証」を追記することを推奨いたします。設計者の皆さまにおかれましては、以下の事例を参考に「動的性能認証」追記のご検討をお願いいたします。

事例1:「動的性能認証」制度運用初期・過渡期における推奨記載事項

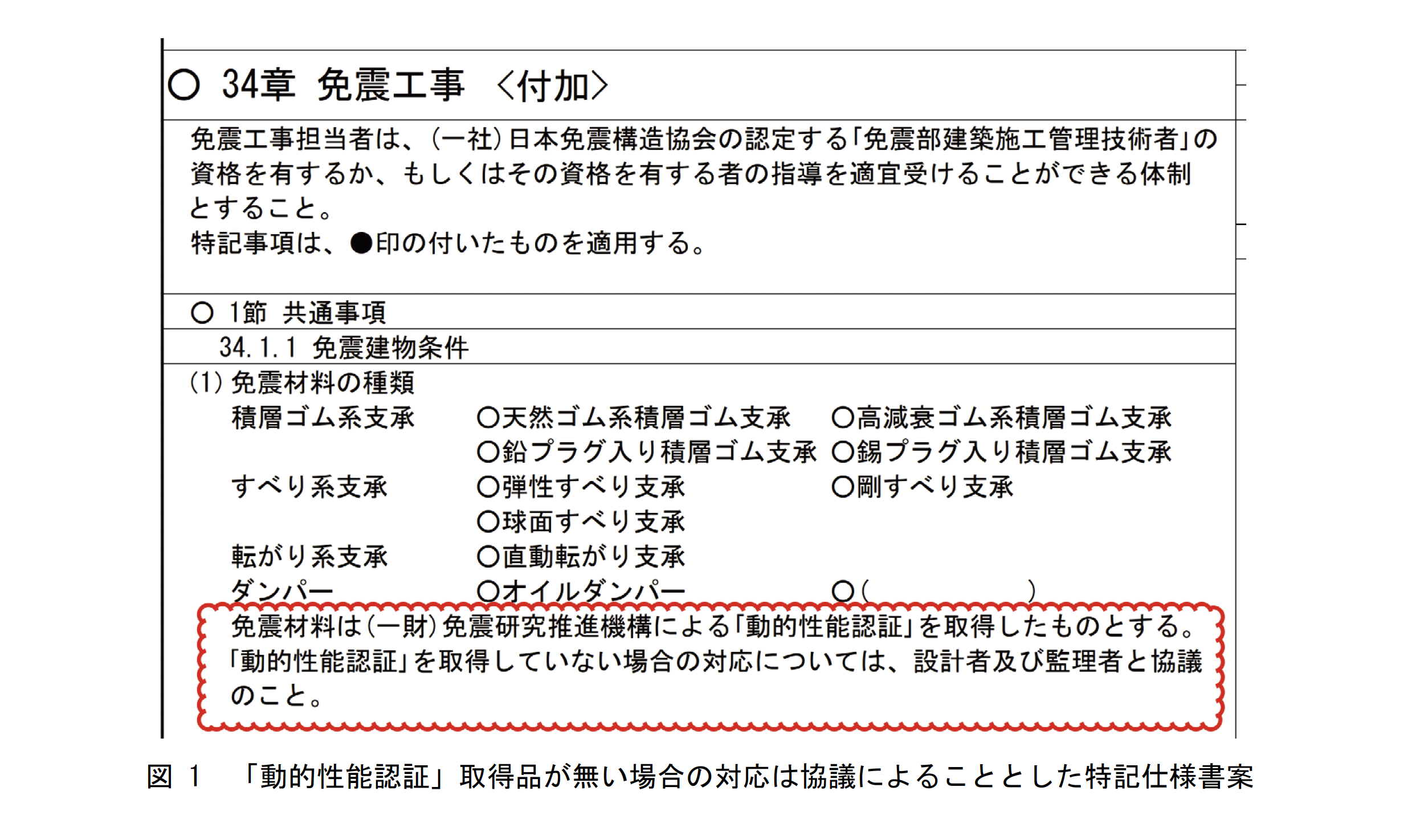

図 1 「動的性能認証」取得品が無い場合の対応は協議によることとした特記仕様書案

図 1 に示した特記仕様書案は「動的性能認証制度の運用初期における推奨記載事項を示したものです。図中の赤雲部に示す通り、免震装置は「(一財)免震研究推進機構による「動的性能認証を取得したものとする」として「動的性能認証」取得品の使用を明示した上で、取得品が無い場合の対応として「設計者および監理者と協議のこと」としており、プロジェクトの状況に応じた弾力的な対応が可能なように配慮しています。

「動的性能認証発表直後のごくごく黎明期においては、認証取得品がほぼ存在しない状況となりますので、この状況を踏まえた対応については、設計者および監理者との協議によりその対応を決定します。これによって、大臣認定のみを取得した免震装置を採用することも十分に考えられますが、「動的性能認証」を設計図書に記載することで、これに係る試験等の費用面については設計図書中にスペックインすることができるようになります。

全ての免震装置メーカーに対して「動的性能認証」を付与するのは、これから約2年程度の期間が必要になると考えられます。この期間中は、事例1を参考とした特記仕様書とするように推奨します。

事例2:「動的性能認証」取得品が整備された後の運用期間における推奨記載事項

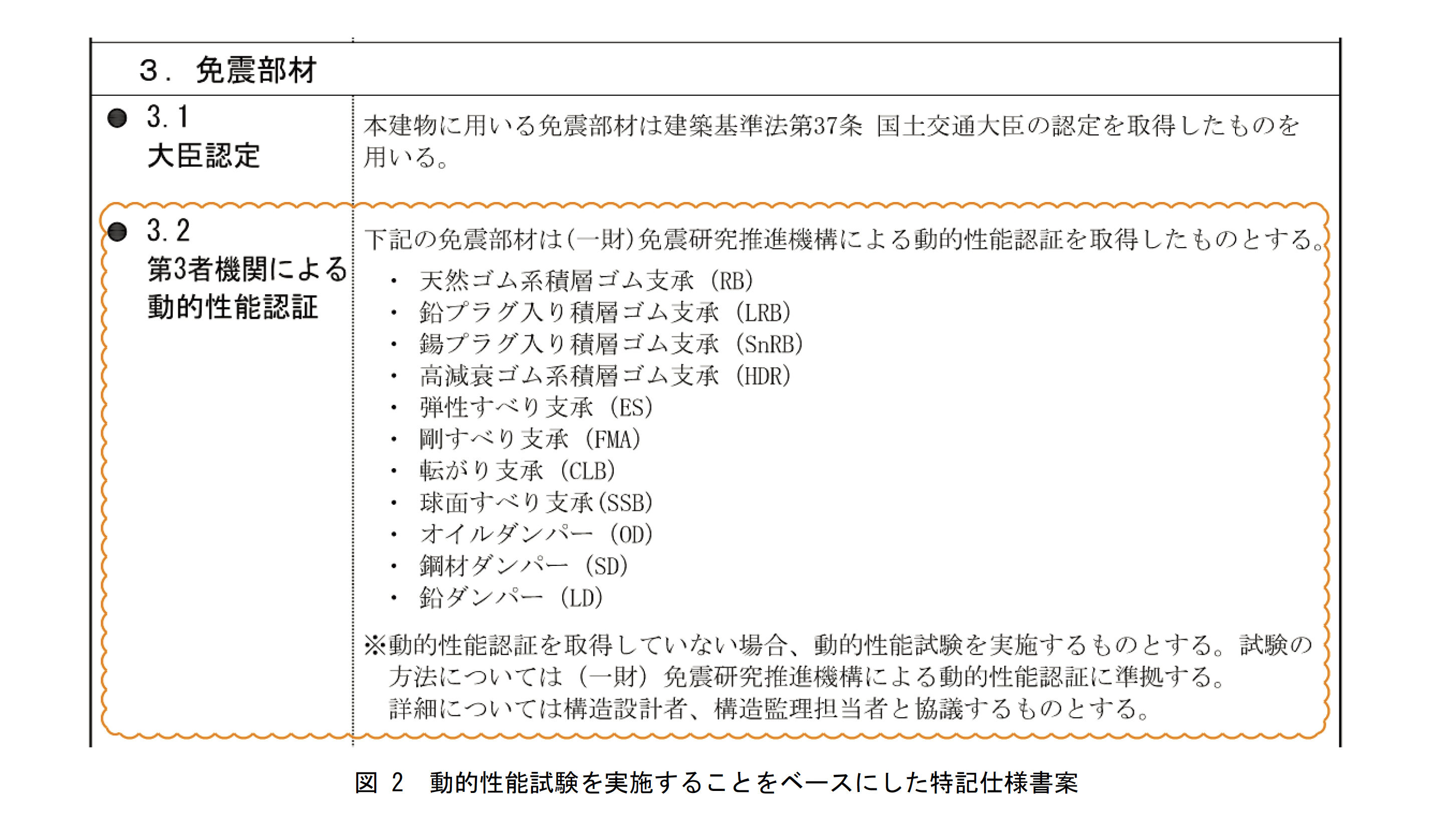

図 2 に示したのは、各免震装置メーカーの「動的性能認証」取得品が整備された後の特記仕様書記載事項で、原則として動的性能認証を取得した免震装置を採用することを意図した内容になっています。

「動的性能認証を取得していない免震装置を使用する場合に、プロジェクト個別の対応として、動的性能試験を実施する」ことを明記しており、例えば、新規開発製品を用いる場合など、「動的性能認証」を取得していない製品が採用される際にも「動的性能認証」に準拠した試験を経た製品を採用することができるようになります。

「詳細については構造設計者、構造監理担当者と協議するものとする」、としていますので、国外の試験機によって性能を確認することも可能など、試験方法についてはある程度柔軟な対応が可能なように配慮して記述しています。

上記の記載による場合、

○プロジェクト個別の対応によって動的性能試験を実施する場合、早期に試験期間を確保する必要があること。

○試験期間を確保できない、その他の諸事情により万が一試験が実施できない場合、設計図書記載事項を履行できないことになってしまう。

などの点について注意が必要にはなりますが、「動的性能認証」取得品が整備された後の成熟期においては、第三者試験を経た免震装置を採用することを原則とできる点で事例2のほうが事例1よりも望ましい記載であるといえます。

今後2年程度を目途に、各メーカーが保有している免震装置における「動的性能認証」取得が一通り完了し、プロジェクト個別の対応としての動的性能試験についても設計期間・工事期間の中で遅滞なく実施できるようになります。成熟期においては、第三者機関による認証を取得したことで、より信頼性を高めた製品を採用することができる事例2を参考とした特記仕様書にすることを推奨します。

「動的性能認証」取得状況等についてはニュースレターを通じて定期的に発信してまいりますが、最新の状況については(一財)免震研究推進機構事務局(jsil@jsil.or.jp)まで、お問合せください。

さいごに

メーカーが主体となって進める「動的性能認証」、個別のプロジェクトの発注者・設計者・施工者が主体となって進める「個別動的性能認証」が積み重なることによって、各種、多彩な免震装置の動的性能が次々に正しく把握されていきます。結果として、日本の免震構造の安全への信頼性が向上し、健全な発展に寄与することを期待いたします。ここでは、異なる特記仕様書記載文案を2事例紹介しました。(一財)免震研究推進機構では、一刻もはやく取得品が整備されるよう引き続き、認証試験に勤しんでまいります。

「動的性能認証」および「個別動的性能認証」を実施する際の必要期間や、一日当たりの試験機専有費用等の詳細情報については随時JSILのホームページにて公開して参ります。重要な更新があった際には改めてニュースレターを発信しますので、ご確認お願いします。

以上